毎週 100円 のおこづかいで切手コレクションを作っていきます。

小学校では、3、4年生で都道府県の名前を勉強します。僕はこの授業が大好きで、都道府県名だけでなく、県庁所在地もどんどん覚えて、テストで100点を取りました。

ところで、家に帰ったらお父さんが、今の都道府県名は明治時代の最初の頃には無かったんだよ、と教えられました。その頃は旧国名を使っていたそうで、東京は武蔵国(むさしのくに)と呼ばれたそうです。

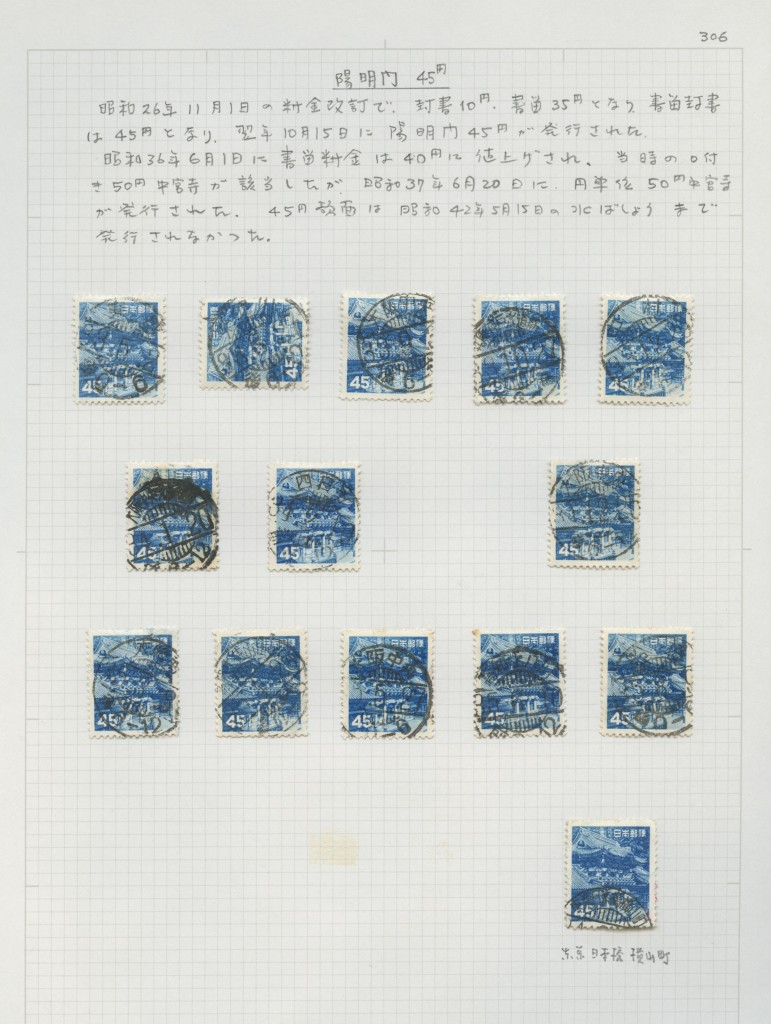

切手に押される消印にも、旧国名が使われている物があります。切手市場で探していたところ、10円ショップ内田さんというお店で、一枚10円の切手の中から何枚か探す事ができました。

切手に押される消印にも、旧国名が使われている物があります。切手市場で探していたところ、10円ショップ内田さんというお店で、一枚10円の切手の中から何枚か探す事ができました。

まずは武蔵国です。武蔵国は東京、埼玉、神奈川東部にかかる大きな国で、下の二枚は東京の使用例ですが、当然の事ながら、武蔵・横浜局等もあるようです。

次は中部地方です。全部横型ですが、消印は全体が入って見えます。伊勢は今の三重県、越前は今の福井県、美濃は現在の岐阜県です。

出雲は現在の島根県、山城は現在の京都府です。

肥後は現在の熊本県、肥前は現在の佐賀県です。

これらは全部同じ切手に押されています。「U小判2銭・紅」という切手で、使用済みのカタログ値は50円なのですが、時々珍しい目打や紙があって、使用済み一枚で10万円するものもあるそうです。でも、このお店では全て一枚10円で売ってくれましたので、9つの消印で90円で買えました。

旧国名の数だけ、消印を集めたいなーと思ったのですが、お店の人によると少なくてとても珍しい消印もあるとかで、現在の北海道や沖縄県にあたる消印はとても高いんだそうです。